生化学の常識をひっくりかえした、 「ヒトの健康をまもる」発見

科学の世界では、たった一つの発見で、それまで信じられてきた多くの常識がくつがえることがある。植田和光教授が世界で最初に発見したMDR1遺伝子を代表とするABCタンパク質もその一つ。ヒトの生理機能や健康維持に重要な役割を果たすABCタンパク質の働きは、生化学分野の科学者で共有されていた〈あたりまえ〉をなんども打ち破った。発見前は周囲から「きみの研究は的はずれ」と批判された植田教授。「常識は信じない」をモットーに地道に研究を続け、未知の領域を切り拓いた。

特定教授

植田 和光

Kazumitsu Ueda

「ABCタンパク質」という名の、一群のタンパク質がある。細胞膜などに存在し、膜の内外にさまざまな物質を運ぶ機能をもつ。ヒトがもつABCタンパク質の遺伝子は48にも及ぶが、世界で最初に確認されたのは「MDR1」。約35年前、植田教授が発見した。

うえだ・かずみつ

1954年に姫路市に生まれる。1982年、京都大学大学院農学研究科博士課程中退。博士(農学)。同大学院の助手、助教授をへて、2003年に教授に。2007年から2017年まで、京都大学物質-細胞統合システム拠点教授を兼任。2019年に同大学院の定年退職をへて、現職。

細胞膜の最前線で、異物の侵入を防ぐ

「MDR1の働きは、薬剤の吸収量を大きく左右します。たとえば、薬を飲むとき『グレープフルーツジュースといっしょに飲んじゃだめ』と言われたことはありませんか。それはグレープフルーツに含まれるフラノクマリンという化合物がMDR1の薬剤排出機能を邪魔して、薬が小腸から吸収されすぎてしまうからです。たとえば、血圧を下げる薬が効きすぎてしまったら、命にかかわります」。植田教授の柔和なまなざしと低い声は、聞き手に医師の診察を受けているような安心感を抱かせる。

MDR1の作用は薬剤にとどまらず、私たちが毎日食事で摂る栄養素の吸収にも関係する。栄養素は、小腸から吸収されて肝臓に運ばれたのち、血流に乗り全身の細胞へと運ばれるが、なかには植物や微生物が作る多くのアルカロイドのように毒性をもつ脂溶性化合物が取り込まれてしまう危険性もある。

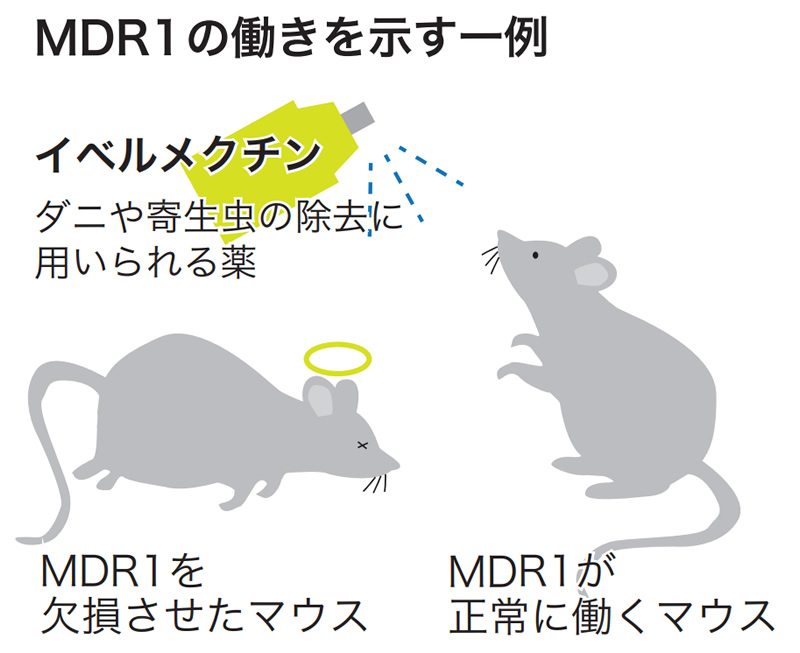

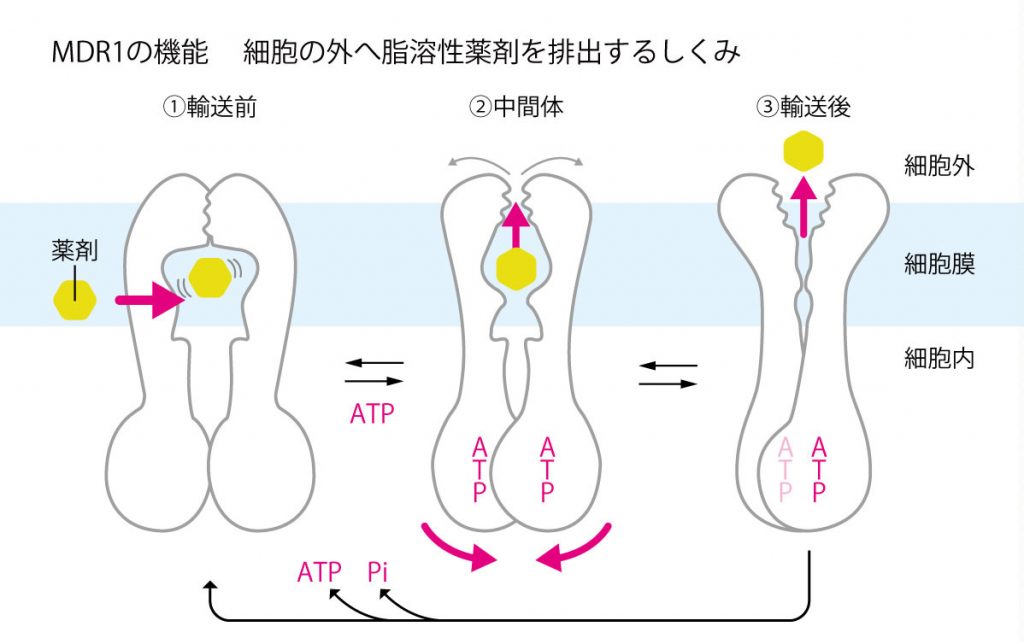

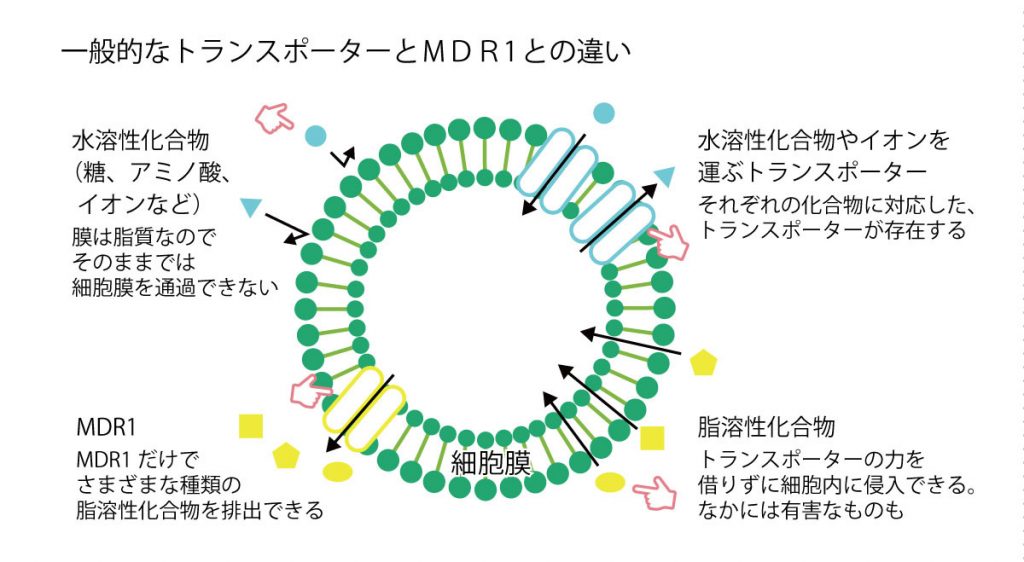

MDR1は細胞内に侵入してしまった有害物を、エネルギーを用いて細胞の外へ排出する機能をもつ。たとえば、食物中のさまざまな脂溶性有害物が小腸から吸収されるのを防ぎ、病気を未然に防ぐ。また、脳や精巣などのだいじな組織でもMDR1は働いており、有害物質が入り込むことを防いでいるのだ。「MDR1の発見前、体内に入った有害物は肝臓の働きで無毒化されていると考えられてきました。でも、私たちが健康を維持できるのはそのような解毒作用だけではなく、MDR1の働きによるところが大きいことがわかりました」。MDR1をはじめとするABCタンパク質は、微生物から動植物まで、地球上のあらゆる生物がもつ。これは、生物が細胞として生まれたとき、環境中の脂溶性有害物が入り込むのを防ぐために獲得したものと考えられている。MDR1の発見を皮切りに、構造的に類似したタンパク質がたくさん見つかり、「ABCタンパク質ファミリー」として括られることに。

「常識はずれ」のMDR1

植田教授がMDR1遺伝子を見つけたのは、1985年から2年間、アメリカに留学したときのこと。それまでは京都大学大学院農学研究科で、DNAに対する抗がん剤の作用について研究していた。とくに注目したのは、がんの「多剤耐性」。当時、外科手術と抗がん剤治療によって治癒しても、数年後にがんが再発すると、それまで有効だった抗がん剤が効かなくなる現象が問題となっていた。しかも、これまで治療に用いなかった抗がん剤さえも効かなくなる。この「多剤耐性」は、がんによる死亡の90%以上に関係しており、そのメカニズムの究明が急がれていた。

「博士号を取得後、アメリカ国立がん研究所がポスドクを探していると耳にしました。1980年代になって、アメリカでヒトの細胞をシャーレ内で培養する技術が確立され、多剤耐性を示すがん細胞を培養できるようになりました。何か新しい発見ができるかもしれないと睨んだのです」。「細胞がいろいろな抗がん剤への耐性をもつのは、多数の遺伝子が関与しているからで、膨大な数の遺伝子を調べなければ、その機構を解明できないはずだ」と。「生化学反応は基質の特異性が高い」という基本からすれば、もっともな意見だった。たとえば、代謝酵素は特異的な糖やアミノ酸を認識して反応する。生化学反応は1対1対応の認識機構が働くのが常識だった。しかし、植田教授らの目の前では、一つのトランスポーター(膜輸送体)が「脂に溶けやすい」という共通項を手がかりに認識し、さまざまな種類の化合物を細胞の外へ運ぶ光景が。「こんなトランスポーターがあるなんて、だれも想像しませんでした。超ラッキーだったと思います」。植田教授は、発現した遺伝子を多剤耐性の英語表記「Multi-Drug Resistance」の頭文字をとり、「MDR1」と名づけた。

研究者マインドの源流は、シルクロードにあり!?

「常識はむやみに信じない」が植田教授のモットー。研究の支えとなるマインドを身につけたのは京都大学農学部の学部生時代のこと。「当時、バックパックを背負って旅行するのが流行り、多くの若者が海を渡りました。シルクロードに憧れていた私も刺激され、ソ連経由でトルコに入り、イラン、アフガニスタン、パキスタン、インドを旅したのです」。陸続きのルートをバスと列車とで乗り継ぐ貧乏旅行を3か月間続けた。

目のあたりにしたのは、国や地域、民族によって考え方や習慣が大きく異なること。「日本ではあたりまえのことが、ほかの民族では非常識」ということを幾度も経験し、〈あたりまえ〉から解き放たれ、一気に視界が開けた。「常識を疑うことは、科学者には欠かせない姿勢です。本庶佑先生がノーベル賞受賞時の記者会見で『教科書を信じてはいけない』とおっしゃったように、科学の『常識』は一つの発見をきっかけに劇的に変化します。私は多くの先達から批判を浴びましたが、地道に研究を続けた先に未知の世界が開けました」。

MDR1遺伝子の発見以降、思い込みはいっさい排除して、考えうるかぎりのあらゆる仮説と検証を重ね、その構造の解明に30年 近くを費やした。いまはMDR1での研究実績をベースに、ほかのABCタンパク質の研究にシフトしつつある。その一つが、HDL(善玉コレステロール)の形成に必須のタンパク質、ABCA1。HDLが多い人は動脈硬化になりにくいとされるが、ABCA1がどういうしくみでHDLを形成するのかがわかれば、心不全や心筋梗塞、脳卒中の予防につながると考えている。

「いちばん好き」を探し求めて

2019年3月に、長年勤めた京大農学研究科で定年を迎えた。学生時代は、他大学の工学部に入ったり、その後に京大農学部林学科に入学したりと、所属を転々としたが最終的には農学部農芸化学科に落ち着いた。

回り道をくり返したのは、「自分が何に向いていて、何をしているときがワクワクするのか」を知りたかったから。工学部ではものづくりに興味がもてず、林学科では樹木の名前が覚えられず挫折。どうしたものかと悩んでいるときに偶然手にしたのは、フランスの分子生物学者ジャック・モノーの『偶然と必然』。たちまちDNA研究の虜に。「DNA中の4種類の核酸と20種類のアミノ酸、あわせて24種類の名前さえ覚えたら研究できるから、記憶力に自信がない私にはピッタリだと(笑)」。農芸化学科への転学科後は毎日が刺激的で、あっというまに約40年の月日が流れた。

そして2019年4月、定年退職後は特定教授として、農学部時代から主任研究者を兼任していたアイセムスに改めて迎えられた。かつてはアイセムスの創設メンバーとして関わった縁がある。黎明期の慌ただしさと混迷を知るからこそ、若手がすくすくと育つ現在の環境が嬉しい。「私も気持ちを新たに、再出発です。あと何年、研究を続けられるかわかりませんが、『生きているとはどういうことか』を知りたいという好奇心は尽きません。生物のしくみはあまりに複雑で多様。ヒトとサルとマウス、似ているようでみんな違う。それぞれの環境に最適な体になるよう進化してきているので、マウスをいくら研究してもヒトのことはわからない。わかったように思えても、観る角度を変えると、まったく違う世界が見えてくる。足もとに転がっている石ころを手にとってみたら、貴重な化石が見つかったというような偶然がもたらす発見もある。それが楽しくて研究はやめられません。アイセムスでは優秀な若い研究者がどんどんと新しいことに挑戦し、いろいろな花を咲かせている。私も、みなさんの思い込みを覆すべく、まだまだ挑戦を続けます」。

制作協力:京都通信社

※本記事は、アイセムスのニュースレター「Our World Your Future vol.8」に掲載されたものです。研究者の所属などは、掲載当時のものです。