京都大学iCeMS、シカゴAAAS年次大会で海外アウトリーチを実施

2014年2月26日

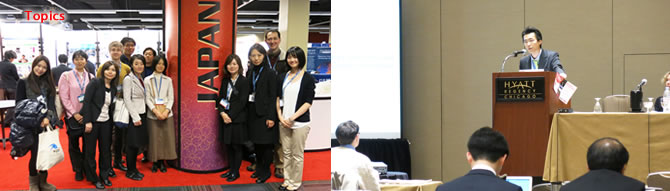

京都大学iCeMSなど文部科学省![]() 世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI)の9拠点は2月13日から17日にかけ、米イリノイ州シカゴで行われたアメリカ科学振興協会(AAAS)年次大会に参加しました。海外の有能な研究者を日本に呼び込む働きかけとして、出展したブースや共催したワークショップに立ち寄った参加者に対し、WPIで行われている研究の先進性、拠点の国際性をアピールしました。

世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI)の9拠点は2月13日から17日にかけ、米イリノイ州シカゴで行われたアメリカ科学振興協会(AAAS)年次大会に参加しました。海外の有能な研究者を日本に呼び込む働きかけとして、出展したブースや共催したワークショップに立ち寄った参加者に対し、WPIで行われている研究の先進性、拠点の国際性をアピールしました。

WPIブース展示は、![]() 科学技術振興機構(JST)が企画した日本パビリオンの一部として三日間にわたり公開されました。常時二名の広報・アウトリーチ担当者がブースに立ち、WPI拠点の研究内容や活動を伝えた他、若手研究者、学生、政策担当者、ジャーナリスト等との対話を通して様々な情報や意見を交換しました。iCeMSは抹茶やきなこ味の飴を配り、日本パビリオン全体としては初日と二日目の朝に茶菓をふるまうなどして、来場者をもてなしました。

科学技術振興機構(JST)が企画した日本パビリオンの一部として三日間にわたり公開されました。常時二名の広報・アウトリーチ担当者がブースに立ち、WPI拠点の研究内容や活動を伝えた他、若手研究者、学生、政策担当者、ジャーナリスト等との対話を通して様々な情報や意見を交換しました。iCeMSは抹茶やきなこ味の飴を配り、日本パビリオン全体としては初日と二日目の朝に茶菓をふるまうなどして、来場者をもてなしました。

14日に行われたWPIと![]() 理化学研究所が共催したキャリア形成ワークショップ「

理化学研究所が共催したキャリア形成ワークショップ「![]() Build a Career in Japan!」では、1時間の枠で共催機関それぞれの特性や外国人研究者の生活支援への取り組みなどを紹介しました。発表者のSofronis

Build a Career in Japan!」では、1時間の枠で共催機関それぞれの特性や外国人研究者の生活支援への取り組みなどを紹介しました。発表者のSofronis![]() 九州大学I²CNER拠点長は、各WPI拠点における英語化の取り組みについて強調しました。

九州大学I²CNER拠点長は、各WPI拠点における英語化の取り組みについて強調しました。

今年の大会テーマ「Meeting Global Challenges: Discovery and Innovation」についてAAAS会長のフィリップ・シャープ氏は、「科学イノベーションは世界が直面する食料問題、医療不足、再生エネルギー、環境問題など様々な課題を解決する糸口となります。このような会で国を超え生命科学・物理学・工学・社会科学分野の知恵を統合することで、初めて国際社会に科学の成果を還元できると確信しています。」とし、本大会の意義を述べました。

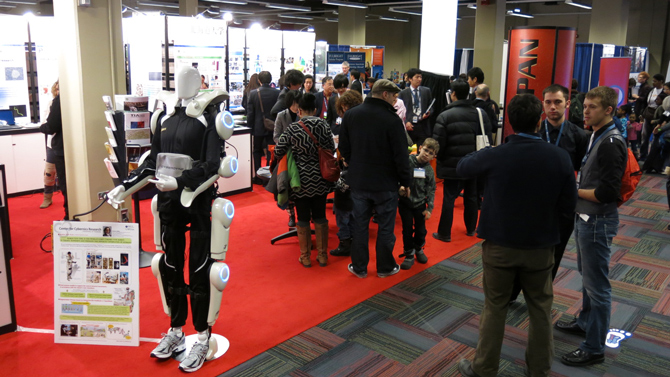

5日間で約11,000名が160に上る様々なテーマのシンポジウムやセミナーに参加し、体験型展示が並ぶ「ファミリー・サイエンス・デー」にも大勢の親子連れが押し寄せました。また、毎年人気のプレナリー講演では、Rahm Emanuel氏(シカゴ市長)、Steven Chu氏(ノーベル物理学賞受賞者、第12代アメリカ合衆国エネルギー長官)、Alan Alda(俳優、脚本家、監督)などの著名人を聴講しようと、幅広い層の観客で埋め尽くされました。会場のあらゆる場所で、理系・文系の教育研究機関・企業・政府機関・メディア関係者らが活発に交流する姿が見受けられました。

今回、初参加した戸谷向平(京都大学 吉田南構内共通事務部 国際企画室)は、以下の感想を述べています。

"日本の研究機関に対する海外の反応を、一部ながら体感することができました。例えば、外国人の若手研究者がブースを訪れて「京都大学の物質-細胞統合システム拠点(iCeMS)で研究することに、とても興味がある」と言ってきた際には、当拠点が外国人にとって魅力的と認知されていることに喜びを感じました。反面、ブースに立ち寄っても研究内容に関心が薄い方も一定数いた点や、WPIプログラム全体のプレゼンテーションで外国人の聴講者がまばらであった点には、iCeMSおよび日本の研究機関の魅力・存在感を今以上に向上させる余地があるとも考えました。"

次回のAAAS年次大会は2015年2月12日から16日にかけ、米カリフォルニア州サンノゼで開催される予定です。

世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI)について

WPIは、2007年度から文部科学省の事業として開始されたもので、システム改革の導入等の自主的な取組を促す支援により、第一線の研究者が是非そこで研究したいと世界から多数集まってくるような、優れた研究環境ときわめて高い研究水準を誇る「目に見える研究拠点」の形成を目指しています。今回AAAS年次大会に参加したのは以下の9拠点です。

- 東北大学 原子分子材料科学高等研究機構(AIMR)

- 物質・材料研究機構(NIMS)国際ナノアーキテクトニクス研究拠点(MANA)

- 東京大学 国際高等研究所(TODIAS)カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)

- 京都大学 物質-細胞統合システム拠点(iCeMS)

- 大阪大学 免疫学フロンティア研究センター(IFReC)

- 九州大学 カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所(I²CNER)

- 筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構(IIIS)

- 東京工業大学 地球生命研究所(ELSI)

- 名古屋大学 トランスフォーマティブ生命分子研究所(ITbM)

アメリカ科学振興協会(AAAS)について

AAASは科学の発展と社会還元を目的とする、世界最大の非営利・総合学術団体です。米科学誌「サイエンス」の発行元として知られています。1848年から続いている年次大会には例年約50ヵ国から8,000人ほどが来場し、そのうち約4割が研究者です。他にも家族連れや中高生、政府関係者、ジャーナリストといった多様な層が参加します。

写真

メイン会場となったハイアット・リージェンシー・シカゴ

ジャパン・パビリオン(WPI、北海道大学、筑波大学、JAMSTEC、理化学研究所の展示)

|

|

|

| 来場者と対話する京都大学iCeMS国際企画掛の相山朋加(左)と今羽右左デイヴィッド 甫 |

||

|

|

|

| 来場者にふるまった iCeMSキャンディー(左)とレセプションの茶菓 |

||

WPIオリジナルバッグを片手に理化学研究所の人形ロボットPAROとじゃれあう子供たち

理化学研究所とWPIが共催したワークショップで、WPIの紹介をするPetros Sofronis九州大学I²CNER拠点長、岩渕秀樹文部科学省基礎研究推進室長(右)

大会中、ジャパンパビリオンのタイムリーなイベントや写真を掲載したフェイスブック

プレナリー(同じ時間帯には他のイベントを設定せず、来場者全員が参加できるよう組まれた)講義の様子

セミナーの様子

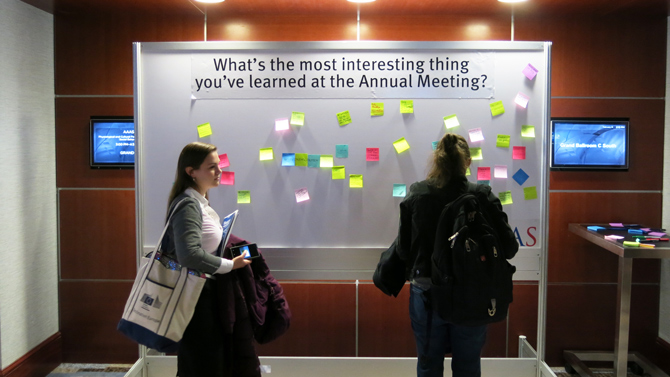

参加者に様々な意見・感想を募る掲示板