わたしたちの研究

自己集合体の原理に迫る

2023年4月、上杉志成教授が新拠点長に就任し、 アイセムスは新たな研究ビジョンを打ち出しました。 その根幹を担うテーマは「自己集合」。

細胞生物学と化学の有機的な融合によって、 生命と物質の境界にある細胞内自己集合体の理解(学理)と それらに触発された機能性自己集合材料による イノベーション(応用)の両方に挑戦します。

拠点長 上杉志成

大阪市生まれ。1990年、京都大学薬学部卒業。京都大学化学研究所で博士号取得後、1995年から98年まで米国ハーバード大学化学部博士研究員。米国ベイラー医科大学生化学・分子生物学部助教授、同校准教授を経て、2005年に京都大学化学研究所教授に着任。2007年10月より京都大学アイセムス教授を兼務。副拠点長兼務を経て、2023年4月より現職。

なぜ、自己集合にフォーカスしたか

── 新しく研究ビジョンが作られた背景について教えてください

もともとアイセムスは、京都大学のフラッグシップである化学と細胞生物学という二つの学問領域の融合を目指して設立された研究所です。2007年の創立以来、幅広い分野の研究者が集い、数多くの研究実績を積み上げたアイセムスですが、拠点としてさらなる成長を遂げるには、意思決定をより簡潔にして、全体のクリエイティビティを高める必要があります。

2023年に私が拠点長のバトンを受け継いだタイミングで、気持ちを新たに拠点としての研究ビジョンを刷新しました。「化学と細胞生物学の融合」と一言でいっても、その考え方は様々ですから、より明確にしようとしたのです。

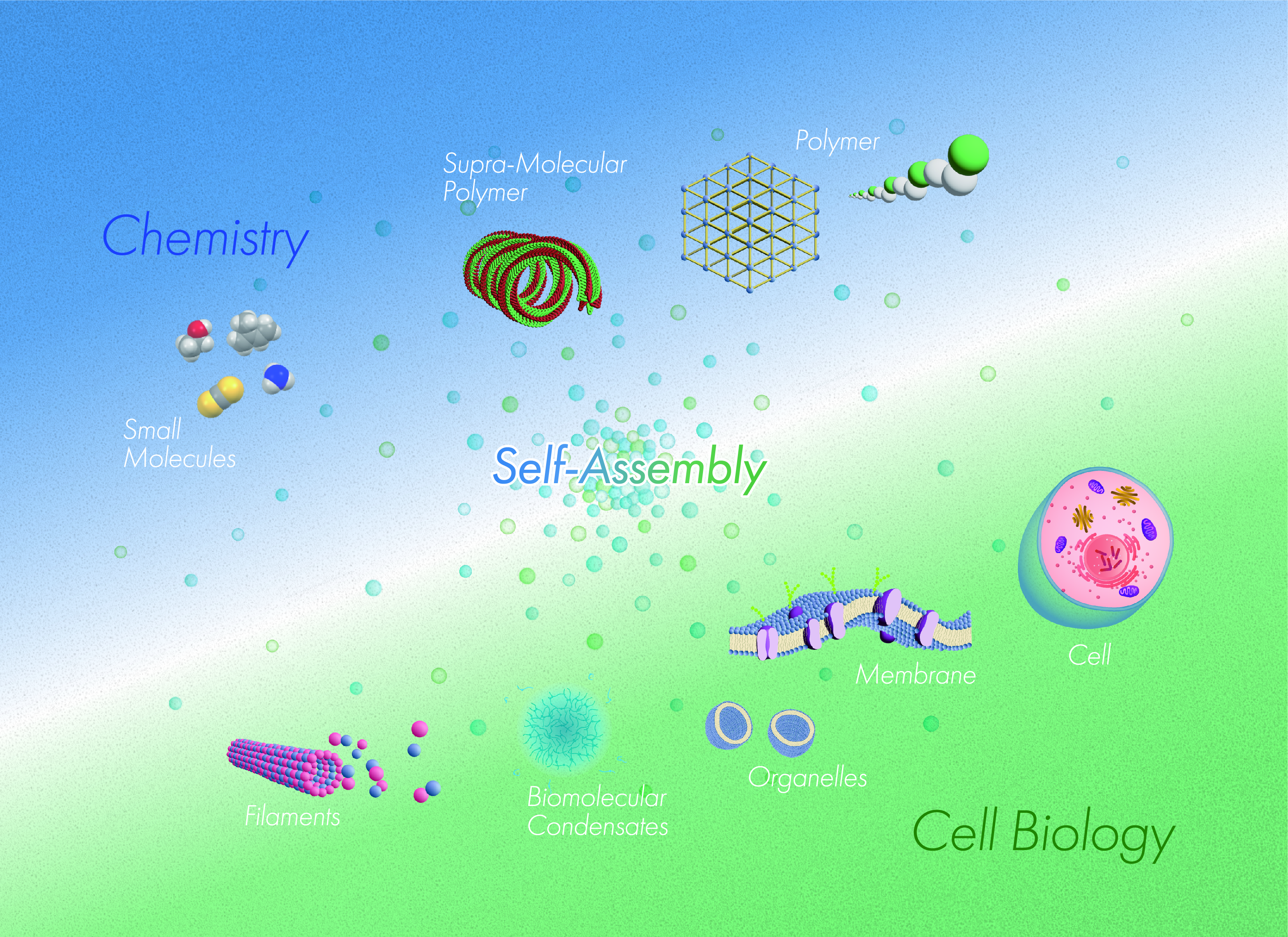

そこで、フォーカスしたのは「自己集合」という概念です。自己集合とは簡単に定義すると、物質が勝手に集まり、何らかの機能を持ち始める現象です。

── 「自己集合」と、アイセムスが得意とする化学と細胞生物学にはどのような関係があるのでしょうか?

煎じ詰めれば、生物というものは化合物で成り立っています。しかし、化合物は生き物ではありません。ではこの化合物が、どの段階から「生き物っぽく」なるのかというのを考えてみると、それは自己集合にヒントがあると考えています。

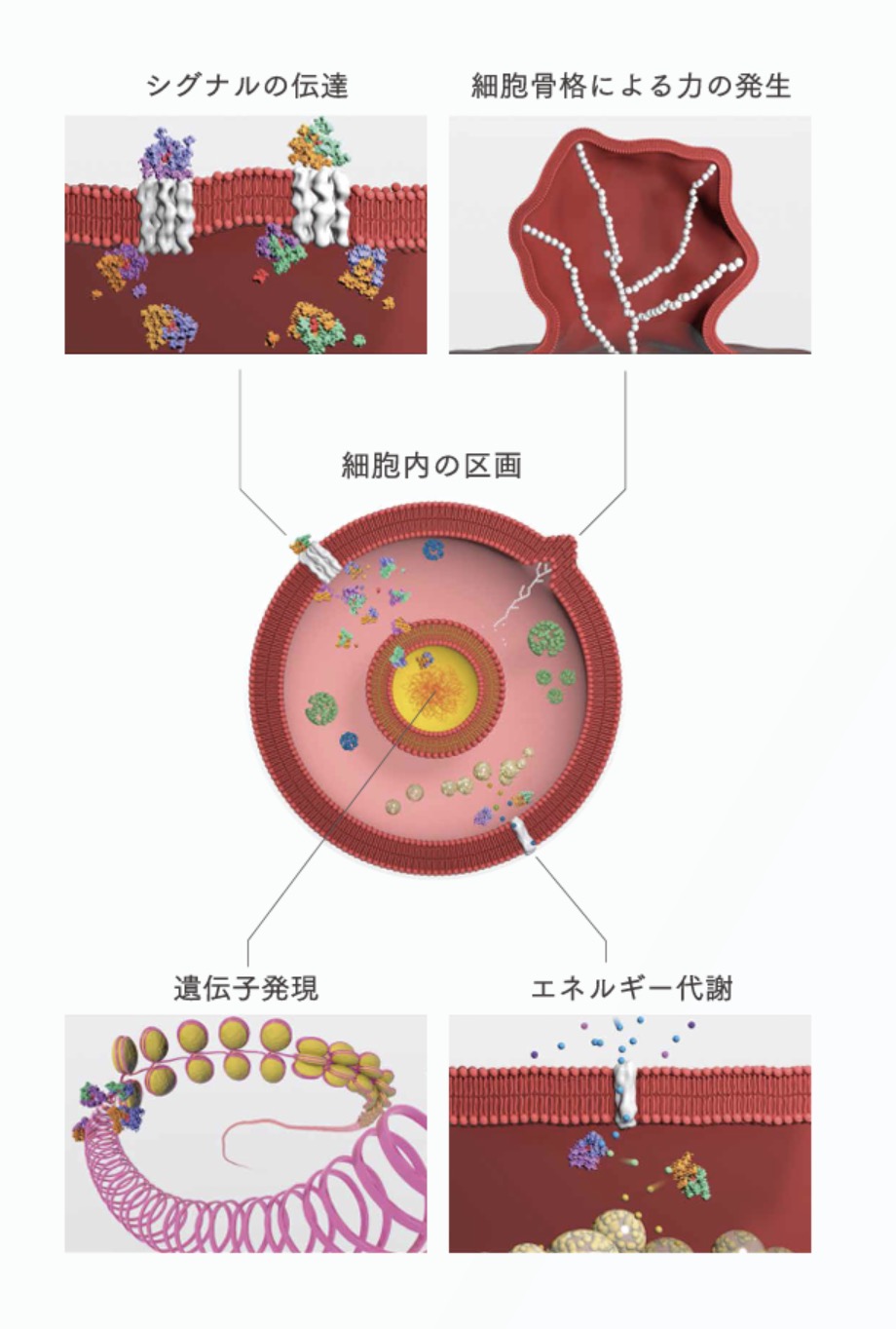

例えば、細胞は「自己集合」の究極の例と言えます。細胞の膜自体も自己集合体で、細胞の中に膜で囲まれた、オルガネラという小器官があります。このような自己集合体があることで、空間を作ってその中で化学反応が起こることを利用して、細胞内の伝達ができたり、遺伝子発現ができたり、力を作ったり、あるいはエネルギーを蓄えたりすることができる。全てが自己集合体によって可能になっていることが最近わかり始めています。

なぜ最近かというと、この10年間で「観る」ための技術がとても発達したからです。一昔前はまったく観えなかった生物の現象が、電子顕微鏡などの技術が発達したことで細かいところまで観えるようになった。これを受けて、世界中でいろんな自己集合体が見つかったことが細胞生物学ではすごい進歩なのです。

生物と材料の間には共通言語がある?

── 生物の分野では、自己集合の研究は比較的新しいものだと理解しましたが、材料分野ではどうなのでしょう?

材料の世界では、すでにいろいろな自己集合が応用されて、製品化が進められています。一般の方には、超分子ポリマーというとわかりやすいかもしれません。ポリマーというのは、高分子で全部ひっついているものですよね。小さいパーツが勝手に集まっていって自己集合を作る。例えば、車の塗装とかで傷がついても、生き物のように勝手に復元する材料も開発されています。あれは自己集合材料だからそのような現象が起こるのです。

材料の歴史を見てみると、最近実用化されている自己集合材料が出てきています。多くの人に馴染みのある、液晶ディスプレイも自己集合材料です。

アイセムス前拠点長の北川進先生が取り組んでおられたPCP / MOFもそうですね。ガスを閉じ込める作用があり、実用化もされています。とてもエキサイティングなものばかりですが、これらはいずれも「自己集合材料」です。ですから、アイセムスでは自己集合というのは材料にとっても大切な概念です。

もともと材料の世界では自己集合と密接な関わりがあったのです。生物の世界でも、よく観察してみるとこういう自己集合体がたくさんあるなと。

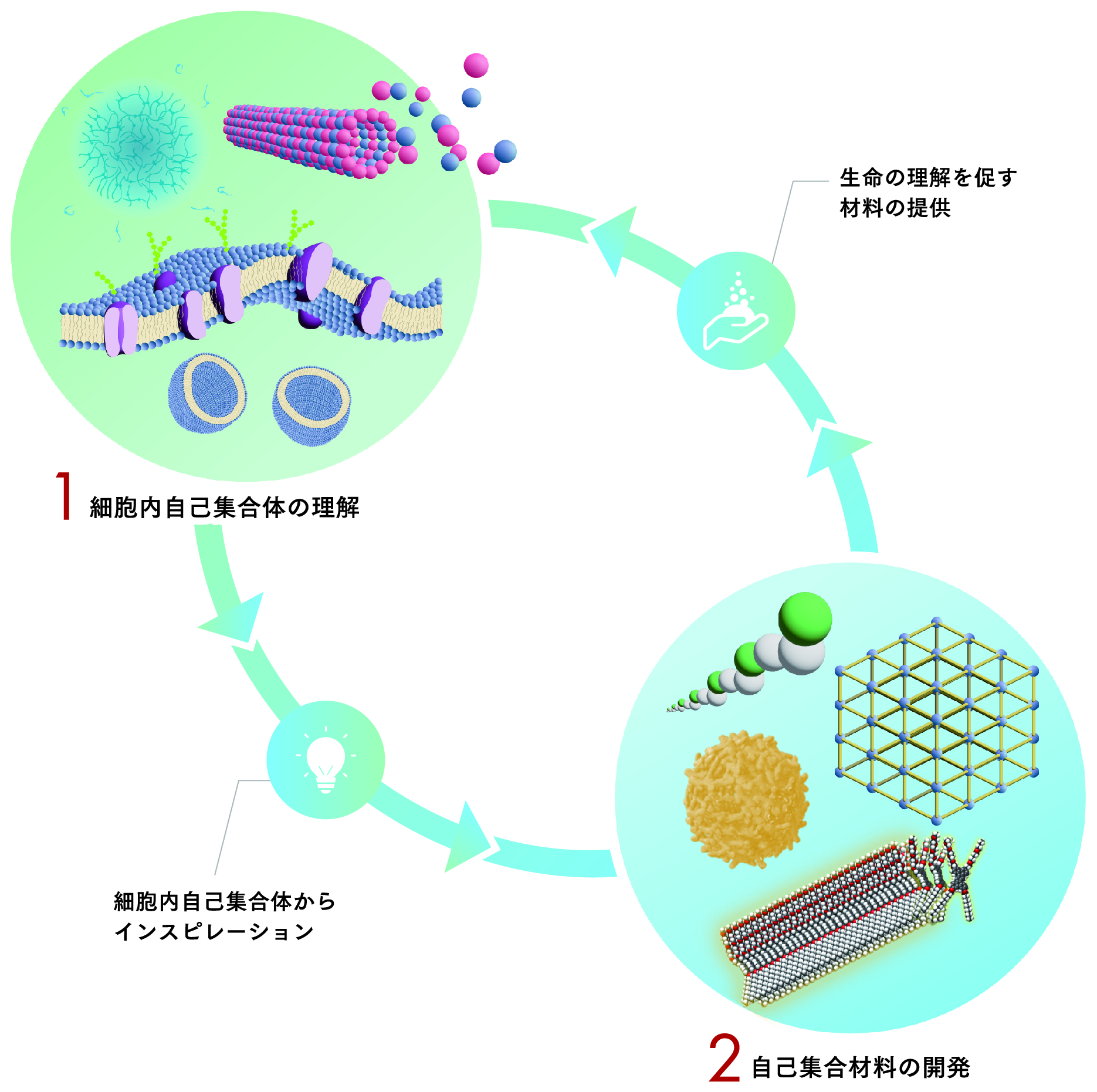

そこで、その間に何らかの境界や共通言語、あるいは二つの学問領域を統一するような理論があるのではないかと私たちは考えるようになったのです。従来はそれぞれの領域が研究に取り組んでいたものだけど、そこに何らかの共通のものがあるはずで、学理的にはそこを研究するのが目的です。その理解が進み、生物の仕組みが分かれば、そこからインスピレーションを受けて人の役に立つ「生物っぽい」材料も作れるかもしれない。逆にそこで新たに生み出された材料を使うことにより、生物の理解が進むかもしれない。ここにいい循環が生まれると考えたのです。

自己集合を理解すると、きっといいことがある

── 自己集合のしくみを理解すると、次は応用ということになると思いますが、今後はどのような「自己集合材料」が生み出されることが期待できますか?

今後を見据えると「自己集合医薬品」というものが、トレンドとして出てくるのではないかと考えています。医薬品の歴史を見ますと、医薬品の歴史はケミカルな医薬品とバイオロジクスな医薬品に分けられます。

化学的な医薬品はアスピリンで始まり、有機合成の発展により、今ではどんどん大きなものも合成できるようになりました。複雑なものが作れるようになり、核酸医薬も工場で作れて、mRNAのワクチンができたりするわけです。

生物学的な医薬品は天然物から始まりいろいろな発展を遂げました。もともとはその辺にあった生き物を使って生薬を作ったり、インシュリンを見つけて治療に生かしていました。最近の傾向として抗体を使って、細胞そのものを薬として使う細胞治療が流行っています。京都大学ですとiPS細胞を用いた治療ですね。トレンドは、いずれの医薬品も非常に複雑で、分子量が大きいものになってきているということです。

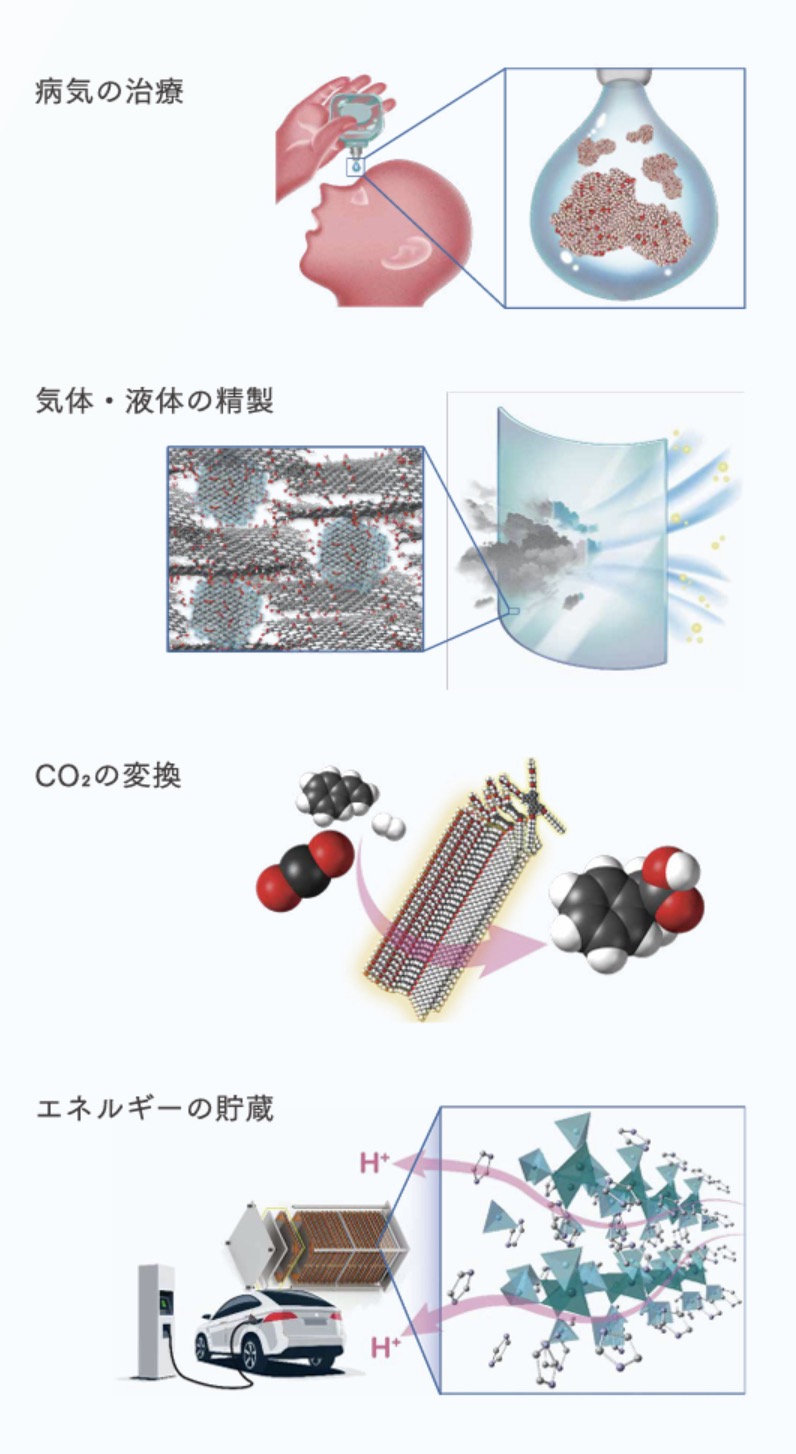

小さな分子で大きく複雑なものを作ろうと思えば、自己集合を軸に考えたらそういうのができるのではないか。私たちはこれを「自己集合医薬」と呼び、世界初の「自己集合医薬」を生み出そうとしているのです。

アイセムスでは、基礎研究だけで終わらずにしっかりと応用に繋げていることも特徴です。北川先生のPCP /MOFの実用化を目指した株式会社Atomisなど、スタートアップ企業を通じて基礎研究の成果を社会に還元するという仕組みも整っています。

── 最後に、新しいものを創生することは「イノベーションを起こす」ことだと思いますが、その実現にむけての抱負をお願いします。

このような考え方、つまり「自己集合の化学と生物学」というコンセプトの元に、アイセムスには多種多様な分野の研究者が集まっています。大切なのは、このアイセムスだけではなく、自己集合に取り組む先生と協力しながら行うということだと考えています。

自己集合を理解すると、きっといいことがある──そんな希望を胸に、毎日研究に取り組む環境を拠点全体で作っていきたいと思います。

Key Research Concepts

研究コンセプト

1 細胞内自己集合体の理解

生命は自己集合の究極の例です。区画化、情報伝達、遺伝子発現、エネルギー代謝を制御する細胞内自己集合体の分子レベルの理解、並びに理解を可能にする化学ツールの開発を先導します。

2 自己集合材料の開発

化学者は細胞内自己集合体からインスピレーションを得ることができます。 そのインスピレーションから非天然の機能性材料を創成し、グローバルな問題の解決に挑戦します。 自己集合性医薬品、物質を純化する自己集合材料、エネルギーを蓄積する自己集合材料、二酸化炭素を化学変換する自己集合材料などが挙げられます。