相変化する多孔性材料の合成への挑戦

台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー(TMSC)主任技術者

※本研究を行っていた当時は台湾大学博士課程学生(古川グループに外国人共同研究者として滞在)

Po-Chun Han

Po-Chun Han

Po-Chun Hanさんは、国立台湾大学の博士課程に在籍時にアイセムスの若手研究者受入助成の支援をうけて古川グループで研究を行いました。彼は、革新的な多孔性材料を活用し、化学工学の応用に役立てることに取り組みました。さらに、アイセムスや台湾の研究仲間と協力し、金属有機ポリヘドラ(MOP)を基にした二酸化炭素(CO₂)と水素(H₂)の分離のできる相変化可能な膜を開発しました。

今回の論文の中で、最も伝えたかったことを教えてください。

従来の多孔性材料は、硬い構造のために形を大きく変えることができず、さまざまな産業用途に適応するのが難しいという問題がありました。一方で、多孔性材料の加工しやすさを向上させようとすると、機能を発揮するのに必要な穴(孔)が部分的または完全に失われてしまうことがよくあります。

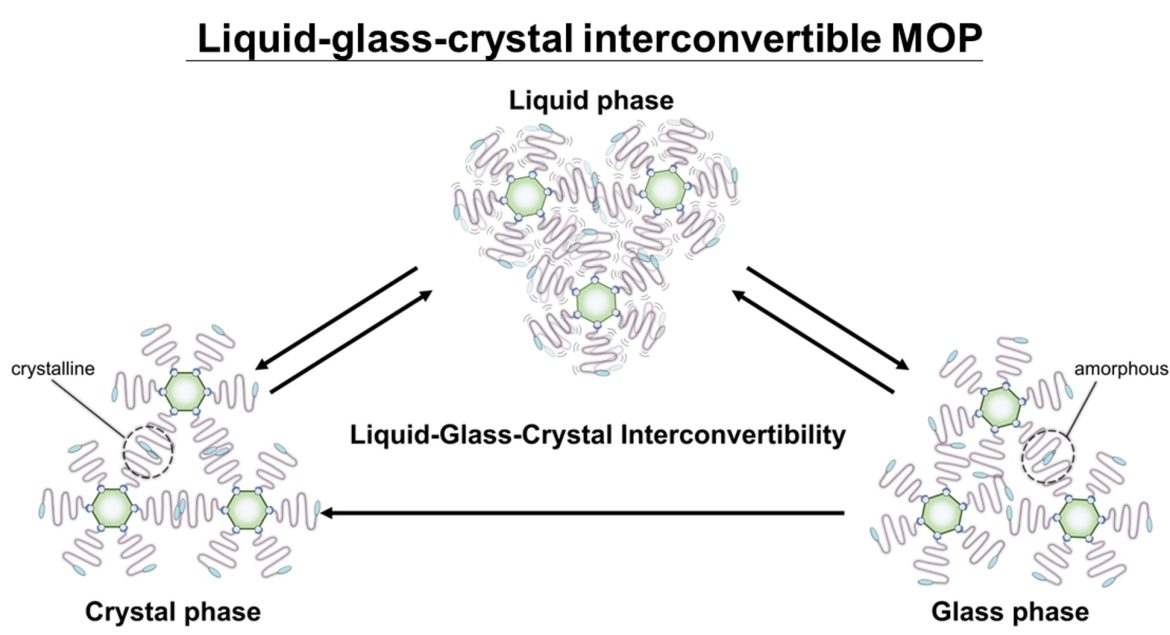

本研究では、金属有機ポリヘドラ(MOP)という特別な材料を使い、液体・ガラス・結晶という3つの異なる状態に変化できる仕組みを開発しました。しかも、この状態変化の間も、もともとの微細な穴(多孔性)を保つことができます。

成功のカギは、モジュール式の合成方法にあります。具体的には、MOP分子をベースにして、それに特殊なポリマー(高分子鎖)を結びつけることで、星型のポリマー構造を作り出しました。このポリマーは熱や圧力によって状態を変えられるため、MOP自体も自在に変形できるようになります。

さらに、MOPを液体の状態で多孔性基板に押しつけて膜を形成し、その物理的状態を熱処理で変化させることで、CO₂とH₂の分離性能を調整できます。

この研究により、多孔性材料の「加工しやすさ」と「調整のしやすさ」を両立させた新しい設計が可能になり、複雑な産業用途に対応できる高性能な材料の開発につながることが期待されています。

今回の研究で、一番嬉しかった、もしくは感動した瞬間を教えてください。

目の前にMOPの液滴が現れたあの瞬間は、今でも忘れられません。液体のMOPを作るための材料は、常温ではすべて固体なので、実験をしてもいつも固体のものしかできませんでした。だからこそ、ついに液滴ができたとき――その瞬間、「これだ!」と直感的にわかりました。MOPが液体になる様子を目の当たりにし、配位結合の変化によって物質の状態が変わることを実感したあの瞬間は、私の研究人生の中で最も感動的な出来事でした。

今回の研究における最大のチャレンジ、困難は何でしたか?それをどうやって乗り越えましたか?

最大の課題は、ポリマーの合成方法でした。この研究を始めたとき、ポリマーの設計自体はすでに決めていましたが、それを合成するために適した前駆体(材料)をなかなか見つけられずにいました。そんなとき、多孔性液体の合成に詳しい古川グループのAlexandre Legrand博士に、私の初期結果を見せる機会がありました。そして、彼が紹介してくれたのが「Triton X」という化学物質です。これは、片方の端にヒドロキシル基、もう片方に大きなtert-オクチルフェニル基を持つ非イオン性界面活性剤の一種でした。この構造のおかげで、合成経路の選択性の問題を気にせずに、目的のポリマーを作る方法を見つけることができました。そしてついに、ポリマーの合成に成功し、液体状態のMOPが誕生したのです。

今回の研究で学んだことは、あなたの研究人生、研究の方向性のターニングポイントになったと思いますか?もしそうならば、どの様に変わったのかを教えてください。

この研究は、私のキャリアにおける大きな転機となりました。博士課程の最初の数年間、私は新しい材料を開発する機会がほとんどありませんでした。その代わりに、すでによく研究されている材料を使い、新しい応用を探ることに集中していました。しかし、今回の研究を通じて、他の研究者が特定の分野に役立てられるかもしれない独自の特性を持つ新しい材料を開発する機会を得ることができました。新しいものを生み出す過程は確かに大変ですが、この経験を経て未知の領域を探求すること自体が何よりも刺激的で、満足感のあるものだと実感しました。今では、革新的な材料の設計にこれまで以上に興味を持つようになっています。

現在のあなたのポジション、仕事環境を教えてください。iCeMSでの研究を通して得た、知識や経験などはキャリア形成にどのような影響を与えましたか?

国立台湾大学の博士課程を修了し、現在は台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー(TMSC: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd.)で主任技術者として働いています。アイセムスを訪れた経験は、自分の仕事を他者にわかりやすく伝える際に大いに役立っています。特に、古川教授の研究姿勢は私にとって学ぶべき理想的なモデルでした。彼は常に科学的な証拠をもとに現象の根本的な原因を探り、膨大な要素を整理して、論理的で明快なストーリーへとまとめ上げます。まだまだ成長の余地はありますが、アイセムスで培った力のおかげで、複雑な工学的課題やプレゼンテーションにも対応できるようになりました。

最後に、iCeMSで現在も研究を行っている若手研究者(ポスドク、学生)にメッセージをお願いします。

かつてアイセムスを訪れた学生として、最先端の材料研究に情熱を持つ人にはぜひアイセムスに参加してほしいと強くおすすめします。アイセムスには、若い才能と経験豊富な研究者が集まり、材料科学の新たな可能性を切り開いています。さらに、京都の歴史ある街並みに囲まれながら、研究に没頭できる環境も魅力のひとつです。

論文情報

論文タイトル:"Phase-transformable metal-organic polyhedra for membrane processing and switchable gas separation"

著者:Po-Chun Han, Chia-Hui Chuang, Shang-Wei Lin, Xiangmei Xiang, Zaoming Wang, Mako Kuzumoto, Shun Tokuda, Tomoki Tateishi, Alexandre Legrand, Min Ying Tsang, Hsiao-Ching Yang, Kevin C.-W. Wu, Kenji Urayama, Dun-Yen Kang, Shuhei Furukawa

発表:2024年11月