配位高分子における共融現象の探究

短期交流学生(堀毛グループ)

Karnjana Atthawilai

Karnjana Atthawilai

Karnjana Atthawilaiさんは、堀毛グループで研究を行う大学院生です。彼女は、金属イオンと有機分子からなる配位高分子を組み合わせ、新たな材料を開発しています。特に2種類の配位高分子を組み合わせた二元系材料の細かい構造や、融点が変化する共融現象について調べており、これは熱エネルギーを効率的に蓄える潜熱蓄熱材料につながる可能性があります。

今回の論文の中で、最も伝えたかったことを教えてください。

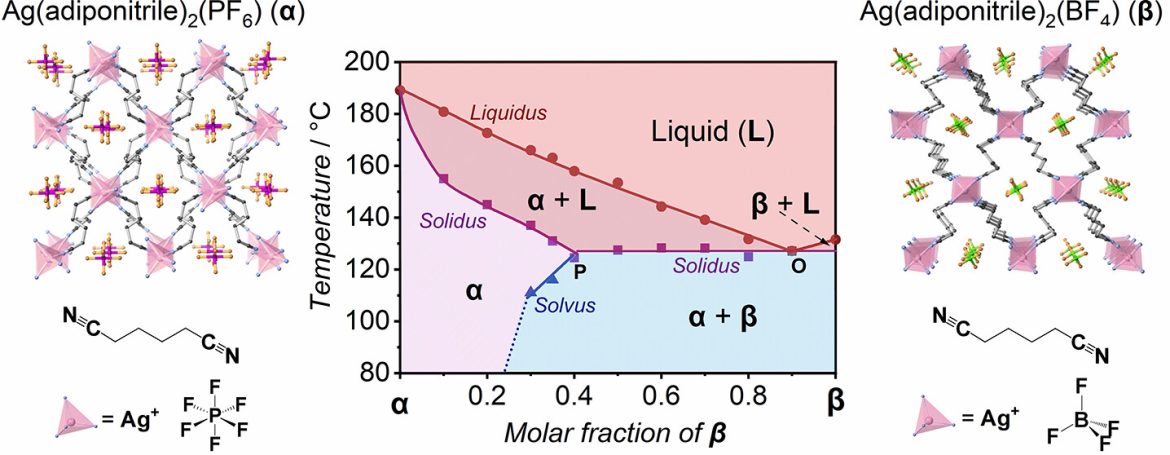

金属やセラミックスといった材料を2種類組み合わせて作る材料「二元系材料」は、新たな性質や機能をもつ材料を生み出す基本的な方法です。たとえば、熱に強いかどうかや、どれくらいの力に耐えられるかといった性質は、元の材料の割合や、二元系材料の中での細かい分布(ミクロ構造)によって決まります。こういった二元系材料の研究は、金属の分野ではとても進んでいますが、錯体化学、特に「配位高分子(CP)」や「金属有機構造体(MOF)」と呼ばれる新しい材料の分野では、これまでほとんど調べられていませんでした。

そこで今回、CPやMOFを使った二元系の「状態図(どんな温度でどんな状態になるかをまとめた図)」を初めて作ろうと試みました。そして、それぞれの材料がどんなふうに混ざって、どんなミクロ構造を作るのかを調べました。その結果、特に共融点と呼ばれる、2つの材料が一緒に一番うまく溶け合う温度でできた化合物が、100℃前後で使える「潜熱蓄熱材料」になることがわかりました。

この材料は、熱をためてあとから効率よく取り出せるうえに、何回も温度を上げ下げしても安定して使え、しかも「溶ける・固まる」に時間差があることで熱のコントロールがしやすいという特長があります。

今回の研究で、一番嬉しかった、もしくは感動した瞬間を教えてください。

私にとって一番ワクワクしたのは、示差走査熱量測定という装置で初めてデータを取ったときでした。このデータでは、元の材料よりも、2つを混ぜたときの方が溶ける温度が低くなっていることがわかりました。一方で、粉末X線回折という方法で調べると、2つの材料の特徴が混ざっていて、構造が壊れたり、ほかの物質に変化していないことも確認できました。でも最初は、なぜ溶ける温度が下がったのか、その理由が全くわかりませんでした。というのも、こうした共融現象については、金属の研究では知られていましたが、CPやMOFといった分野ではほとんど研究されていなかったからです。この不思議な現象がとても面白く感じられて、私はいろいろな組み合わせのCPでも同じような共融現象が起きるかどうかを調べることにしました。これは、配位化学の分野では新しくて挑戦的なテーマでした。

今回の研究における最大のチャレンジ、困難は何でしたか?それをどうやって乗り越えましたか?

一番苦労したのは、共融点を見つけることで、これを見つけるために、2つの材料をいろいろな割合で混ぜて、何度も実験をする必要がありました。何十通りもの割合で材料を混ぜて実験を繰り返した結果、ようやくCPの二元系でも共融点を含む状態図を作ることができました。この経験から、あきらめずに試し続けることが、問題を乗り越えるためにとても大切だと実感しました。

今回の研究で学んだことは、あなたの研究人生、研究の方向性のターニングポイントになったと思いますか?もしそうならば、どの様に変わったのかを教えてください。

この研究は、私の研究生活や考え方にも大きな影響を与えました。「うまくいかない日があっても、あきらめずに一度休んで、また取り組めばいい」——そんなふうに思えるようになりました。この経験のおかげで、これから新しい研究を進めたり、困難な問題にぶつかったときにも、いろいろな方向から解決策を考えられるようになったと思います。

現在のあなたのポジション、仕事環境を教えてください。iCeMSでの研究を通して得た、知識や経験などはキャリア形成にどのような影響を与えましたか?

私は以前からアイセムスと一緒に研究をしてきました。それは、私が所属している「スマートマテリアル研究センター」が、京都大学とタイのVISTECとの共同研究拠点(On-site Laboratory)だからです。今回、奨学金を得て、アイセムスにVisiting Studentとして参加することができました。アイセムスではたくさんの貴重な研究経験を積むことができ、滞在中は研究室のメンバーや日本の文化にも触れながら、とても充実した日々を送っています。

論文情報

論文タイトル:"Binary Phase Diagrams of Coordination Polymers with Eutectic Behaviors"

著者:Karnjana Atthawilai, Hiroyasu Tabe, Kotaro Ohara, Kanokwan Kongpatpanich, Satoshi Horike

Journal of the American Chemical Society |DOI: 10.1021/jacs.4c15317

発表:2025年2月