国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)

京都大学 エネルギー化学材料オープンイノベーションラボラトリ(ChEM-OIL)産総研ポスドク研究員※

※論文発表当時はiCeMS北川進グループ 日本学術振興会(JSPS)外国人特別研究員

サンジョグ S.ナガカル

Sanjog S Nagarkar

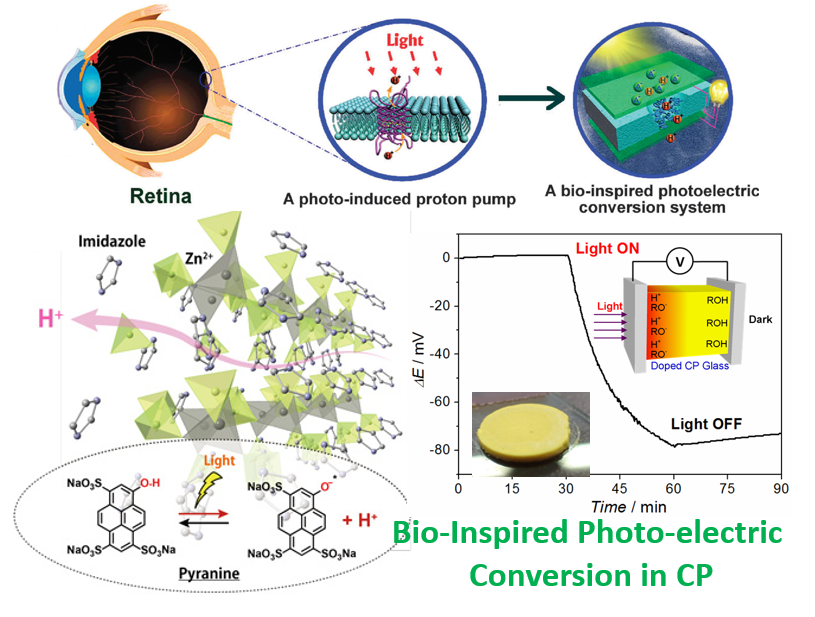

サンジョグ・ナガカルさんは、溶ける配位高分子(CPs)の合成ならびにクリーンエネルギーへの応用に取り組んでいます。グループでは、自然のシステムにヒントを得て、太陽エネルギーを得るための配位高分子ガラスの開発に成功しています。

研究の成果・影響力・独自性という点から見た論文の重要性について教えてください。

生物系は、エネルギー需要を満たすためのよりクリーンで環境に優しい方法を何百万年もかけて編み出し、それを利用しています。膜全体における光(太陽光)誘起プロトン勾配の生成は、様々な細胞機能を推し進める上で動植物がよく用いる方法です。しかしながら、こうした生物学的過程を人工のシステムで再現することは、特に固体の物質においては大変困難な作業で、特殊な実験技術が必要となります。我々は、固体の状態でありながら生物系と似たプロトン濃度勾配を光照射によって生み出す、欠陥制御された(defect engineered)配位高分子(CP)ガラスを合成するための簡単な方法を開発しました。CP材料のプロトン濃度勾配を生物模倣型の光電流発生に利用した初の実証です。この材料は、溶融加工で薄膜や繊維にしてデバイスに組み込むことが可能です。

この研究プロジェクトで一番興奮した瞬間、「やった!」と思った瞬間は?

様々に応用できる未来の材料として、プロトン移動度を光で制御するCPは以前から提案がなされてきました。幅広く興味を持たれていたにもかかわらず、驚いたことに、今回の研究を実施するまで成功例は皆無でした。私が椅子の端に腰掛けていると、材料に光を当てた時の電極間の電位差が増えていくのがポテンショスタットに表れたのです。これがそういう瞬間でしたね。もちろん、同じ結果を何度も出せるまでは安心できませんでしたが。

研究中に遭遇した最大の困難、あるいは問題について教えてください。それをどう克服しましたか?

プロトン濃度勾配は、混合を防ぐための非対称合成ナノチャネルを備えた膜で液室を分けることによって行うのが一般的です。ですが、このような膜の製作には専門知識と費用のかかる技術が必要です。一方で、不斉プロトン濃度を有する固体材料があれば、膜を追加したり漏れ防止のデバイスを組み立てたりする必要がないため、幅広い商業利用を行う上で有利です。だから光電用途にCPガラスを使おうと思ったのです。しかしながら、光反応性の不斉濃縮を行うCPガラスの製作は容易ではありませんでした。最大の課題の一つは、全体のネットワークの接続性を損ねることなくCP骨格の中でプロトンの濃度と移動性を変えられるような方法で、光応答性を持った分子をCPガラスに組み込むということでした。色々試みたもののガラスの構造を安定化させることはほとんどできず、照射を行ってもプロトンの濃度や移動性が全く変わらないというケースもありました。試行錯誤を繰り返し、時間をかけて文献を調べた末に、光酸分子(photo acid molecules)が有力な候補として浮かび上がました。我々は、CPガラス向けのための融解機能付与戦略(melt functionalization strategy)を開発し、生物模倣型の光電流発生を実現したのです。

今回の研究は、ご自分の総合的な研究の方向のターニングポイントになったと思いますか? もしそうなら、今回の研究によって、ご自身の研究の方向性はどのように変わりましたか?

そう思います。クリーンエネルギー用材料の開発は、持続可能な発展を目指して精力的に研究が行われている分野です。今回のプロジェクトを通じて、最新の動向・技術・合成法という点で魅力的な研究分野と出合うことができました。クリーンエネルギー研究をより本格的に進めることに心底興味を持つようになり、今後の発展にも貢献していきたいと考えています。

現在の仕事について説明してください。今のポジションは? iCeMSで得た知識や経験がキャリアにもたらした影響は?

今もiCeMSと関わりながら、相変化CPを生物模倣型クリーンエネルギーに応用する研究を進めています。分野や学科の厳密な壁がiCeMSには存在しないので、異なる分野・国・経験レベルの構成員とも容易に交流することができ、皆も一様に私との議論に興味を持ってくれました。これが私の研究の視野を広げ、単なる化学者や物理学者や生物学者にとどまらない研究者として成長させてくれたのは間違いありません。ここで得たプロとしての経験が自分の研究キャリアを伸ばす一助となると信じていますし、将来的にも共同研究を通じてiCeMSや京都大学と関わりを持てればと思っています。

※研究者の所属などは、取材当時のものです。

論文情報

Enhanced and Optically Switchable Proton Conductivity in a Melting Coordination Polymer Crystal

Sanjog S. Nagarkar, Satoshi Horike, Tomoya Itakura, Benjamin Le Ouay, Aude Demessence, Masahiko Tsujimoto, and Susumu Kitagawa.

Angewandte Chemie International Edition

Published: April 2017

DOI: 10.1002/anie.201700962