アイセムス誕生から10年の歩み

2007年に京都大学に誕生したiCeMS。2017年で10年の節目を迎えます。

10年前にまいた種は、いま、どんな花を咲かせたのでしょうか。

iCeMSの歴史を振り返ってみました。

2007

WPI5拠点

文部科学省「世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI)」に採択

iCeMS誕生

第1回 iCeMSセミナー

「世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI)」とは?

優れた研究環境と高い研究水準を誇る「目に見える拠点」の形成を目的に、文部科学省が2007年に開始した事業。2007年には、iCeMSを含め5つの拠点が選ばれました。

2008

iCeMS内にiPS細胞研究センター(CiRA)が誕生(初代センター長:山中伸弥教授)

科学コミュニケーショングループ(SCG)の設立

第1回 iCeMSカフェ

「科学コミュニケーショングループ(SCG)」とは?

研究者とみなさんをつなぐ活動をしています。2015年には「幹細胞研究やってみよう!(幹細胞すごろく)」を発表し、注目されています。

「iCeMSカフェ」とは?

iCeMSの研究者と一般の参加者が気軽に科学に関する会話を楽しむことのできるイベントです。カフェのようにリラックスしてお話していただける空間を準備しています。

2009

iCeMS本館竣工

iCeMS岐阜大学サテライト発足

第1回 リトリート(研究合宿)

2010

WPI6拠点

北川進教授トムソン・ロイター引用栄誉賞を受賞

タタ基礎科学研究所、インド国立生命科学研究センター(NCBS)およびインド幹細胞・再生医学研究所(inStem)サテライトラボ開所式

第10回 iCeMSカフェ

トムソン・ロイター引用栄誉賞とは?

優れた論文は、他の研究者によく引用されます。トムソン・ロイターは、毎年、引用回数の極めて多い人にこの賞を授与しています。そこから、ノーベル賞候補が予想されたりするんですよ。

2011

中辻憲夫教授ら、ES細胞の実用化に向けたプロジェクトを始動

杉山グループ、DNAオリガミを用いた生体分子ナノシステムの構築

ハイデルベルグ大学-iCeMS合同国際シンポジウム(ハイデルベルグ

DNAオリガミとは?

DNA鎖を折り曲げ、ナノスケールの構造体をつくりあげる技術。シンプルな構造体から複雑な立体構造までさまざまな形状を構築することが可能。

2012

WPI9拠点

北京大学・清華大学生命科学研究所(CLS)-iCeMS合同国際シンポジウム(北京)

世界幹細胞サミットをカロリンスカ研究所などと共催(フロリダ)

山中伸弥教授ノーベル生理学・医学賞 受賞

2013

北川進教授が新拠点長に就任

イギリス王立化学会(RSC)と共同発行ジャーナル「バイオマテリアルズ・サイエンス」創刊

WPI材料科学分野4拠点とフランス国立科学研究センター(CNRS)とで日仏ナノマテリアルワークショップ共催(京都)

北川進拠点長、古川修平准教授、ステファン・ディーリング助教らの研究グループが光でガス分子を自在に取り出せる空間材料を開発

空間材料とは?

素材は、金属と有機分子でつくられる格子状の構造で、 1ナノメートルの多くの穴をもつ(多孔性材料)。光を照射することで、素材に閉じこめた一酸化窒素を自由にとりだすことができます。

2014

上杉志成教授によるedX講義「生命の科学(The Chamistry of Life」配信開始

WPI材料科学分野4拠点によるEuropean Materials Research Society(E-MRS)2016 Spring Meetingへの協同参画(リール)

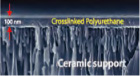

イーサン・シバニア准教授の研究グループが世界最高性能のガス分離膜材料の作成に成功

edX講義とは?

MITやハーバード大学など、20以上の世界のトップクラスの 大学の授業を無料で受講できるオンラインサービスです。iCeMSは日本で初めて、このプロジェクトに参加。上杉先生の授業を、約26,000名が受講しました。

ガス分離膜材料とは?

排気ガス中の二酸化炭素を膜でキャッチする空気洗浄技術として期待されています。従来のものにくらべて、格段に優れた性能を示し、安価で耐久性が高い膜材料を開発しました。

2015

タイ王国のシリントーン王女殿下がiCeMSを訪問

村上達也特定准教授らの研究グループが光を使って神経細胞の「痛み」感知を制御する手法を開発

第1回 ラーニングラウンジ

NHK Eテレ「考えるカラス」連動ワークショップを開催

ニューズレター「Our World, Your Future」 創刊

神経細胞の「痛み」感知を制御する手法とは?

近赤外光を当てると発熱するナノメートルサイズの金粒子を、痛みを感知する神経細胞の細胞膜に集まるように改変。これを使うことで、痛み受信機として働く膜上のタンパク質を光で加熱し、遠隔コントロールできるようになりました。

2016

タイ王国ウィタヤシリメティー科学技術大学院大学(VISTEC)と 連携協定を締結

第200回iCeMSセミナーノーベル化学賞受賞者ジャン=マリー・レーン氏の講演

おまけ

中庭にも10年のときの流れを感じます

NCBS-inStemサテライトラボ開所式で植樹された木もこんなに大きくなりました